Rater le coche d’un délai de déclaration, c’est courir le risque de voir fondre, ou s’envoler, l’indemnisation, même avec des preuves irréfutables du sinistre. Certains contrats d’assurance jouent la carte du compte à rebours serré : 48 heures pour signaler un vol, à peine cinq jours pour un dégât des eaux. Pas de place pour l’improvisation.

La façon dont l’assureur intervient dépend avant tout du type de sinistre et des garanties souscrites. Entre responsabilité civile, dommages tous accidents ou catastrophes naturelles, chaque situation trace sa propre route, avec ses démarches précises. Sauter une étape ou ignorer une procédure, c’est risquer les complications, parfois même le blocage pur et simple du dossier.

Reconnaître les principaux types de sinistres en assurance

Détecter un sinistre demande attention et méthode, rien n’est laissé au hasard. Au fil du temps, les assureurs ont affiné leur classification : chaque incident s’inscrit dans une typologie précise, tirée d’une analyse poussée des risques et des évolutions contractuelles. L’assurance habitation se prête bien à l’exercice, tant la palette des types de sinistres est large : dégât des eaux, incendie, vol, vandalisme, catastrophe naturelle… Chacune de ces situations obéit à ses propres règles, tant pour la déclaration que pour la gestion.

Le dégât des eaux demeure le champion des déclarations. Qu’il s’agisse d’une fuite, d’une infiltration ou d’une canalisation qui lâche, le type de sinistre conditionne les garanties mobilisées. L’incendie suit de près, réclamant une enquête minutieuse sur les causes et la collecte de preuves tangibles. Pour le vol ou le vandalisme, il faut penser à déposer plainte, dresser un inventaire détaillé des objets disparus, rassembler tous les justificatifs. Quant aux catastrophes naturelles, elles ne sont reconnues qu’après publication d’un arrêté interministériel.

Face à cette diversité, il devient indispensable de bien cerner les différents types de polices d’assurance et leurs restrictions. La responsabilité civile prend le relais lorsqu’un tiers subit des dommages, tandis que d’autres garanties couvrent les biens du souscripteur. Les notices d’information fournissent souvent un tableau récapitulatif : ce qui est pris en charge, ce qui ne l’est pas.

Voici les catégories les plus courantes auxquelles vous pouvez être confronté :

- Sinistre matériel : dégât des eaux, incendie, explosion, catastrophe naturelle.

- Sinistre immatériel : préjudice financier découlant d’un événement garanti.

- Sinistre de responsabilité : dommages causés à autrui, relevant de la responsabilité civile.

Savoir distinguer ces types de sinistres permet d’anticiper la gestion à venir et de réagir efficacement dès l’apparition du moindre problème. Objectif : une déclaration dans les clous et des délais respectés, pour ne rien laisser au hasard.

Quels signes permettent d’identifier rapidement un sinistre ?

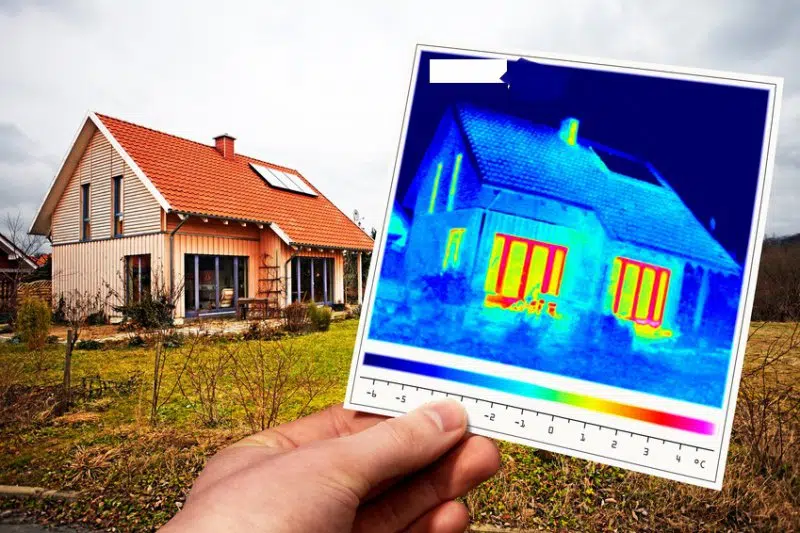

Identifier un sinistre ne relève pas du flair : il faut observer, comparer, s’appuyer sur des référentiels solides. Dans l’habitat, les premiers signes d’un dégât des eaux sont souvent discrets : taches sur les murs, humidité persistante, odeur de moisi. L’incendie laisse, lui, des traces immanquables : suie, débris, matériaux déformés. Une catastrophe naturelle, inondation ou tempête, se traduit par des dégâts massifs, touchant aussi bien la structure que le contenu du logement.

Pour le vol ou le vandalisme, les indices sautent aux yeux : objets disparus, accès forcés, vitres brisées ou graffitis. Dès lors, l’évaluation des dommages s’impose : faites l’inventaire, prenez des photos, gardez chaque preuve. Ce travail minutieux pèsera lors de l’audit de votre dossier par l’assureur.

Il ne faut pas non plus négliger les dommages causés à des tiers. Un dégât des eaux peut facilement atteindre l’appartement voisin, activant la responsabilité civile et obligeant à une analyse détaillée de l’enchaînement des faits.

Voici quelques signaux à surveiller pour réagir à temps :

- Taches suspectes, odeurs inhabituelles, traces d’humidité : alertes pour un dégât des eaux

- Brûlures, fumée, débris : indices d’un incendie

- Objets absents, portes fracturées : signes de vol ou de vandalisme

- Dommages généralisés, arrêtés officiels : repères d’une catastrophe naturelle

Plus la déclaration de sinistre intervient vite, mieux l’assureur peut agir. Rassemblez les faits, structurez vos éléments, soyez précis : chaque détail compte pour accélérer la prise en charge.

Les étapes essentielles pour gérer efficacement un sinistre

Face à un sinistre, tout se joue sur la rapidité et la méthode. Première étape : déclarer le sinistre sans attendre, en respectant les délais du contrat. Soyez rigoureux : mentionnez la date, la nature des dommages, l’adresse, et joignez un maximum de preuves : photos, factures, attestations. Cette rigueur conditionne la suite des opérations.

L’assureur mandate ensuite un expert pour évaluer l’ampleur des dégâts. Préparez sa venue : listez les pertes, rassemblez les justificatifs, facilitez l’accès aux zones touchées. Une communication transparente fluidifie le processus et réduit les risques de litige.

Le dialogue avec l’assureur doit rester constant. Appuyez-vous sur votre contrat, posez les bonnes questions : sur la prise en charge, la franchise, les délais d’indemnisation. Si le dossier s’avère complexe, faites appel à votre réseau professionnel : artisans certifiés, avocats, médiateurs. Ces relais accélèrent la résolution et facilitent la réparation ou le remplacement.

La capacité à communiquer et négocier pèse lourd dans la balance : il s’agit de rester clair, réactif, précis. Pour les entreprises, désigner en amont un référent dédié à la gestion des sinistres évite les couacs, limite les pertes et consolide la relation avec l’assureur.

Risques, devoirs et conseils pratiques pour les assurés confrontés à un sinistre

Quand un sinistre survient, le contrat d’assurance pose les règles du jeu. Il mérite une lecture attentive : chaque clause compte, entre exclusions, franchise et délais à respecter. Cette vigilance épargne de bien des déconvenues au moment du calcul de l’indemnisation.

À quoi s’attendre après la déclaration ?

Dès réception du dossier, l’assureur doit réagir : dans la majorité des contrats d’assurance habitation, une réponse peut être exigée sous 30 jours. Le montant de l’indemnisation dépend du sinistre (dégât des eaux, vol, incendie, catastrophe naturelle) et du type de police d’assurance choisi. La franchise et tout éventuel bonus-malus sont alors appliqués.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques réflexes à adopter :

- Constituez un dossier complet : factures, photos, attestations, rapports d’intervention.

- Archivez tous les échanges avec votre compagnie d’assurance.

- En cas de désaccord sur l’indemnisation, n’hésitez pas à faire appel à un expert indépendant ou à saisir le médiateur.

Les obligations de l’assuré ne s’arrêtent pas à la déclaration. Il faut aussi éviter d’aggraver la situation : protégez les lieux, limitez les répercussions. La jurisprudence ne laisse pas de place à la négligence : cela peut réduire, parfois supprimer, l’indemnisation.

La digitalisation et l’intelligence artificielle bousculent la gestion des sinistres. Certaines compagnies automatisent l’analyse des dossiers pour accélérer le traitement. Si votre assureur propose un suivi en ligne, profitez-en : le gain de temps n’est pas négligeable pour suivre l’avancement du dossier.

Un sinistre n’arrive jamais au bon moment, mais une réaction rapide et structurée fait toute la différence. Comprendre, anticiper, documenter : autant d’armes pour traverser la tempête et retrouver rapidement un quotidien apaisé.